HOME » BLOG - Sunset & Fishing 夕日好きのプロルアービルダー › fishing

BLOG - Sunset & Fishing 夕日好きのプロルアービルダー

やはり最後は

2013年9月28日

やっぱりね、漁期の最終には行っとかないと寝覚めが悪いと申しましょうか、きっと夢に出てくるような気がして釣りに出かけました。

お気に入りの高知の美しい川ですが、水がないうえに寝過ごして10時到着のピーカンと、条件はのっけから最悪です。

どうせ出遅れたのならばと、探り残している最上流部から入渓。

水が透明すぎてなんだか釣れる気がしないが、少し婚姻色の出た小さなアマゴがヒット。

ロッドはダイワのシルバークリークの4ピースパックロッド。

大昔に竿菊釣具店で買って、その後、松本師匠に竹柄に再塗装してもらいグリップ交換したもの。

リールは3台目のカーボウィスカーSS600(超お気に入り)

このリール、あまり注目されないが、200gを切るコンパクトなボディーにジュラルミンギアを組み込み、アルミスプールにはトーナメントドラグが入っていて「チリンチリン」と良い音がする。

インフィニットが入っていないから当然メカニカルストッパーだが、この方がガチンと止まって剛性感たっぷりで僕は好きなのだ。

巻き上げ性能やドラグの良さは現代のリールのレベルに近く、糸撚れはまったく気にならないし、耐久性はむしろ現行品より上のような気がする。

カージナルやミッチェルも良いし、僕も使うがあちらは多分に情緒的。

古いものに感じるシンパシーと実用性能を高度に両立できるSS600が僕の中ではトップオブ渓流リールなのだ。

大森のマイコンSSの次に買ったリールだから愛着もあるしね。

源流は早々に見切って、いつもならアユ師がいっぱいで入れない下流部へ一気に移動。

でも、減水ピーカンではしぶいしぶい。

時々23~25cm程度のアマゴが釣れてくれるが、夏の渇水と台風の大雨が影響してか、抱卵期だというのにあまりデップリした奴はいない。

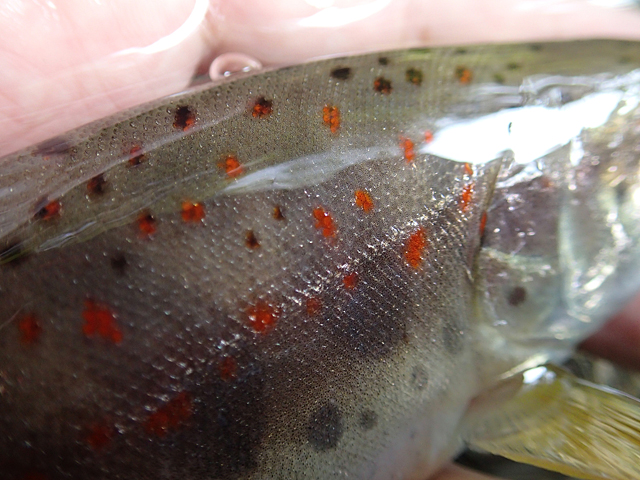

やっとコンディションの良いオスが釣れたので写真を撮る。

今日のダメだった点は、まずランディングネットを忘れたこと。

それから、久しぶりに銀鉛一眼レフを持ち出したらコンデジが糞に思えたこと(笑)

今シーズンは防水コンデジを使ってみたが、驚くほど良く写るのだけど、所詮はメモだ。

ファインダーでマクロプラナーの被写界深度の浅いリアルタイムの像を覗きながら、構図や露出を考えつつ、ここぞというタイミングでシャッターを切る喜びに比べたら、適当にレンズを向けて何も考えないでシャッターを切る作業にはまったく感動というものがない。

コンタックスのファインダーを覗いた瞬間、思わず声が漏れたくらいアマゴが感動的に美しかった。

同じ魚をコンデジで撮ったやつをモニターで見てもなんとも思わないけどね。

そういうことにあらためて気付いてしまい、来シーズンはまた、重い一眼レフをぶら下げて歩くことが確定したことが、もう一つのダメだったこと(笑)

その後、たいして魚は釣れなかったが、イノシシとにらめっこをしたのが面白かった。

10mくらいの距離で、お互い硬直して1分以上にらめっこ。

こりゃ埒があかないと思い、話しかけてみた。

「おいお前、見た感じ若者やけど中学生か?」

(...何も言わぬが縦に首を振る)

「わははー、やっぱり思った通りや、ほんで母ちゃんはどこや?」

(...何も言わぬが斜め後ろを振り向く)

「あら!お前、人間の言葉がわかるんか?」

(...じっとこちらを見る)

「なんか言うてみ?」と言いながらこちらが笑うと

(もうええわ、アホと付き合ってられん)

て感じで振り向いて、後ろの斜面をゆっくり登って行った。

ま、こんな感じで今シーズン終了です。

帰りがけにはメッキアジを狙ってみましたが1尾バラし以外はチビのチェイスのみ。

外道でコトヒキ、ヒラセイゴが釣れましたが車中にカメラを残してたので写真なし。

サーフへ移動しましたが、ゴンッと強いアタリが一度あるも正体不明。

その後、40cm級ヒラメがヒットするも引き波に翻弄されバレる。

こちらはこれからがシーズンだから、良い下見が出来ました。

サーフから見る土佐湾の夕暮れはとてもきれいでした。

最近の釣りは...

2013年9月14日

以前から釣りに連れてってやると約束していた友人の息子が、夏休みを終えて大学へ帰る前に川へ行こうと、ようやくお気に入りの海部川へ出かけた。

くだんの息子とその友人を乗せ、途中でStill-Huntの楠本直樹と合流し南へ向かう。

9月に入り、少しひんやりし始めた恐ろしく透明な水をかき分けながら、若者が投げるのを後方から眺めている。

1人で入渓している時は、まぁまぁ本気で釣りをするが、最近はこういうのが楽しい。

それはきっと直樹にしても同じだろう。

彼は僕の知っている範囲では最も腕の立つアングラーだ。

しかも、彼の本分であるバスフィッシングは言うに及ばず、フライフィッシング(海も川も)もソルトの様々な釣りも、餌釣りでさえも、とにかくあらゆる分野で釣りだけは超一流の腕前だ(笑)

そんな彼もこの日は後ろからのんびり釣っている。

それでも僕と直樹の方がたくさん釣るわけだけれど、僕らが適当にやっているのを手本にしながら若者が真面目に川に向かって投げているのを見ているのが微笑ましくも楽しい。

そしてなによりも、そういう心境で釣りが出来るようになってきたことがありがたいと感じている。

帰りには久しぶりにメッキアジも釣って、そこそこに成長していることが確認できたから秋の楽しみがひとつ増えたというもんだ。

釣りに行きたい

2013年8月20日

毎日、仕事と野暮用ばかりで釣りに行けない。

釣りが好きでこの商売をはじめたのに...というぼやきも、今やお約束となってしまった。

年平均3度がここ数年の釣行回数だ。

行こうにも行けず、そのうえ、いつもなら毎日夕立がある山沿いの地域でさえ何週間も雨が降らない悪条件だから、なおさら行く気にもならず、ただただ高水温で渓魚が死滅しないことを願うばかりだ。

だけど、条件の良いところを見計らって釣りに出かけるからだろうが、ここ最近釣果には恵まれている。

去年は大物こそ釣れなかったが、毎回50匹を上回る魚が相手をしてくれて、ひとり渓流で幸福に浸ったものだ。

今年から渓流釣りを始める友人を案内した今年最初の釣りは、自分の釣果がどうこうというより、きちんと釣ってもらえたことが嬉しかった。

そして、「鱒の森」の記事のために釣行した7月はじめの高知の渓では、数もたくさん釣れたが、なにより尺オーバーのアマゴが4匹も釣れて、しかも1匹は35cmを超えていて、たいへん想い出深い釣りとなった。

ヤマメと違い大型化しにくいアマゴは、やはり尺物がひとつの憧れであり、本流アマゴやサツキマスを除いては35cm超えの渓流域アマゴは生涯4匹目だったからとても嬉しかった。

釣果は二の次だと、最近はロケーション優先で川を選んでいるが、選びに選んだお気に入りの美しい川で望外の釣果に恵まれた時の幸福感は、自分だけの胸にはとても納まりきらないほど沸々と心に浸潤してゆく。

今日はその感動を思い出しながら、写真のお裾分け。

尺物4匹のうち1匹は撮影前に逃げられたので3匹だけ、釣れた順番に。

●いきなり2つ目の瀬でストリームアーマー58を追って追って最後に食った32cm。

●枝支流へ入り、正午の崩れた堰堤下、SA50を魚雷のように食い上げた痩せ気味32cm。

●夕まづめ、大きな三日月プールでSA58のハードトゥイッチに来た35cmオーバー。

雨が降ったらまた釣りに行こう。

皆さんも良い釣りを!

ps.

サイトも久しぶりに更新しました。

https://www.muse.dti.ne.jp/raytune/

「鱒の森」

2013年7月29日

昨夜は気に掛けていた同世代のGPライダーが、見事8耐で3位入賞することが出来ていたく感動した。

実際に彼が走ったパートは僅かだったが、表彰式でシュワンツに抱えられて男泣きしているチームオーナー(第1ライダー)を見ていると、こちらまで目頭が熱くなった。

また、ケヴィン・シュワンツというビッグネームがチームに与えた影響の大きさを考えずにはいられなかった。

人は、なにか突出した大きさを持つ牽引者がいてこそ、あるいは、かけがえのない目標を精神的支柱にするとき、とてつもない力を出せるものだということをレースを通じて感じさせられた。

さて「鱒の森」についてお礼かたがた...

創刊以来、いや、前身の「Troutist」の時代からたいへんお世話になりながら、生来の無精癖とわーわー言うのが嫌いな性分が仇になって一度も雑誌に掲載して頂いたことを何かに書いた記憶がない。

ここらでいっぺんきちんと謝辞を述べねばと思い立ちました。

「いつもありがとう」

だけどこの謝辞は、ほんとはトラウトルアーフィッシング業界への貢献に対して送られるべきだろうなーと思う。

市場のボリュームとか推移変遷等の数字的なことは僕には良くわからない。

だが、過度に先鋭化せず、釣った魚の数や大きさとは別の価値観を重視するトラウトフィッシングの風潮というか雰囲気というのか、それを構築してきたのは明らかに「トラウティスト」→「鱒の森」の歴代の執筆者であると僕は考えている。

「トラウティスト」編集長H氏は、既に他業種で手腕をふるっておられるが、現在も某所BLOGでその簡潔で美しい文章を味わうことができる。

トラウティスト時代にもスタッフとして活躍し、そのスピリットの継承者たる「鱒の森」のエディターU君は、非常に優秀な編集者で、ご活躍の程は読者の皆さんが良くご存じの所だ。

僕のような者を扱うにあたっても、おだてたりなだめたりすかしたり、それは見事な手綱さばきで誘導してくれる(笑)

H氏とU君(H氏は年上でU君は年下なのだ)のお二人が、素人のへたくそな文章を添削したり、躓かないよううまくレールを敷いてくれるおかげで何とか原稿を書くことが出来、そのおかげで商売も順調にやって来られたと感謝しています。

メーカーの意向に左右されないなんてことは、この業界だからあり得ないのだけど、彼らの中にはトラウトルアーフィッシングの進むべき道という太い芯が通っていて、それがあるからこそ、同じ雑誌なのに記者によって、加担しているメーカーによって全く違う主張をする、というような筋の通らない雑誌とは一線を画しているわけである。

これからも僕は、信頼するU君の理想の実現に何某かお役に立てたらと思っています。

そして、この小さいけれど宝石のように美しいトラウトフィッシングの業界が、道を踏み外さないよう真っ直ぐ進んで行けるよう彼が牽引してくれるであろうと期待しています。

ケヴィン・シュワンツのように...

今期初渓流

2013年7月 3日

ルアーを作ることを生業とし、しかも渓流用ミノーがメイン商材でありながら、今期初の渓流釣りってどうゆーこっちゃねん!と多方面から突っ込まれておりますが、まぁまぁご静粛に(笑)

ルアーの開発というものは現場100回と申しますか、釣りに行くたび新たな発見があるもので、これで満足などということはありません。

じゃぁ、釣りに行かなければルアーの開発はできないのか?と言いますと、これは明確に「否」であります。

なぜならば、いかに多くの回数渓流釣りに出かけようとも、目の前でおこった一部始終をルアーの形状や内部構造に直結して考える思考回路がなければ、あるいは、微妙なルアー操作のバリエーションで生まれる魚達の反応の違いを、偶然の結果としてではなく、自分がルアーに与えた操作の帰結として見分けられるだけのスキルが伴わなければ、ルアーの性能として落とし込むことが不可能であるからである。

あのときの魚の一瞬の反応を、頭の中にイメージとしてストレージし、折に触れ引っ張り出しては取捨選択し、形やスペックの要求要素として落とし込んで行く。

この一連の作業こそがルアー開発には必要なのであり、またそれを実現できた時が最もカタルシスを感じる瞬間なのである。

だけど近頃僕はそんな「釣らんかな」という生臭い気持ちがすっかり失せている自分をはっきりと意識している。

今日は、渓流釣りを初めて経験する人を案内したのだが、美しい流れと、他愛ない会話と、時々釣れる小さなアマゴだけでもう満腹だ(笑)

他にいったい何が必要なんだと何度も自分に問い返す。

体力が衰えようと、五十肩で得意のバックハンドキャストの精度が落ちようと、今の僕には大した問題ではない。

細く長く、いつまでも渓流釣りが楽しめるように、基礎体力だけはキープしようと、ただそれだけを願うのだった。

高速道路では前方が見えないほどの雨に見舞われたが、それも夕方にはあがり、いつものおだやかな夕暮れがひときわ美しかった。